来源:运城日报发布者:时间:2025-08-01

阳光下,球场上,孩子们快乐奔跑,进行足球训练;操场上,学生们进行班级跳绳比赛,你追我赶,欢呼声不绝于耳。在稷山县稷王小学,每天大课间活动时,学生们进行足球和跳绳活动,整个校园呈现出朝气蓬勃的氛围。近年来,稷王小学立足“以体树人、筑梦未来”的理念,创新体教融合发展,打造校园体育环境,构建了融合发展的体育课程体系,不仅获得了省市优异成绩,而且成为我市足球、跳绳体育特色学校。

以体育人,筑梦前行。今年以来,围绕《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》提出的相关要求,市教育局出台了《运城市加强中小学生综合体育活动工作方案》,积极推进学校体育工作,着力打造我市校园体育品牌。全市各中小学积极践行“健康第一”理念,坚持“五育”并举,深化体育改革,多措并举延长时间,创新体育课程、提升体育课堂质效。如今,在校园里,处处可见孩子们奔跑跳跃的身影,身上有汗、眼里有光、脚下有力、快乐健康已成为孩子们校园生活的真实写照。

课表调整+特色课程:体育活动有保障

体育作为一种“最形象”的德育,容易唤醒孩子的内驱力,让他们终身受益,让孩子坚持运动,才能获得更加完善的教育。

“今年学校对课程表进行了精心的调整,保证每一天都有体育课。针对未来发展,我们还制定了《体育课程五年发展规划》,为学校体育发展和学生未来成长打下基础。”垣曲县移民初中校长周博告诉记者。

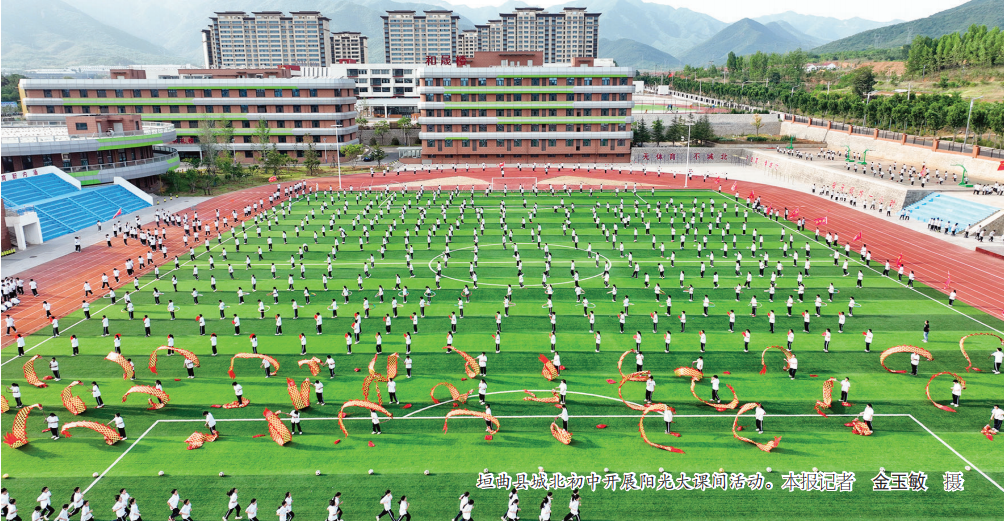

垣曲县移民初中是一所教育和体育均有特色的学校。近年来,该校依托国家级足球、篮球特色学校优势,打造“活力校园”,构建“基础+特色+社团”三级体育课程体系,确保学生每天锻炼2小时,实现学生体质提升、技能培养、终身运动习惯养成的目标,实现学生健康提质优良率达到85%以上,以及近视率、肥胖率不断下降的目标。

目前该校安排两个大课间活动,上午开展“15分钟足球操+15分钟篮球游戏”特色活动,下午开展以班级为单位的体育班级联赛活动,结合多方面元素,发展学生的特色,保障学生有时间进行体育活动。

稷山县稷王小学是我市一所特色体育学校。为了保证学生每天2小时活动,该校积极开展课间活动和阳光大课间活动,再加上每天一节体育课,保障学生每天活动2小时。

“我们的目标是立足学生成长的课程创设,让全体学生‘动’起来。”稷王小学校长加志宏说,为了提高活动质量,学校还开设每周两节的足球课、跳绳课,足球课程包含基础步伐训练、运球过人、传球配合、射门技巧等项目;跳绳包括单摇、双摇、一带一、交叉跳等项目。课程覆盖全体学生,以重点课程建设推进特色化发展,让全体学生“动”起来,从而全面提升学生的综合素养。

从2025年春季学期起,市教育局要求各县(市、区)各校要按照“一地一策、一校一策”原则,围绕体育设施、师资保障、教学安排、活动竞赛等因素,制订方案,全面部署开展,统筹推进实施,确保2025年春季学期中全部落实到位,为今后进一步提升学校体育工作质量做好强力保障。

各学校积极贯彻落实精神,探索实践以体育人新模式,调整课程表、研究特色课,开展特色体育活动、阳光大课间活动,开足上好体育课,推动校园体育蓬勃发展,呈现百花齐放的态势,校园里充满蓬勃的朝气,更多孩子在校园锻炼了身体、找到了兴趣、激发了潜能。

在课程安排上,坚持“五育”并举,培养体育意识。各学校统筹课内课外时间,必须做到中小学生每天校内综合体育活动时间不少于2小时。刚性保障体育课课时。义务教育阶段学校每天1节体育课,高中每周3—5节体育课,体育课安排要编入课程表。严禁挤占体育课课时。严禁其他学科及活动以任何理由挤占体育课课时,不得以非全体学生参加的课后延时服务、体育社团活动、体育拓展项目课等替代体育课。确保体育活动质量。每天上午、下午各安排不少于30分钟的阳光大课间,鼓励将课间休息时间由10分钟延长至15分钟,鼓励各学校在课后服务中开设体育活动项目,提高学生锻炼质量。

在活动设置上,丰富特色课程,强化活动效果。各学校提升体育课的针对性和实效性,将“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”的教学模式与学校体育传统项目、特色项目等“一校一品”“一校多品”建设相结合,融入课程教学全过程。为提高体育活动的趣味性和参与度,各学校结合本地本校特色,因地制宜开展足篮排“三大球”、广播体操、跑步、跳绳、武术、踢毽子、打沙包、轮滑等多样化、多场景体育活动,丰富大课间和课外活动的形式与内容,杜绝“说教课”和“不出汗”的体育课。

市教育局有关负责人表示,通过优化体育课堂、丰富课外活动、健全体育社团等方式,做到人人有项目、班班有活动、校校有特色、层层有赛事,确保每一个中小学生掌握1—2项运动技能。

改善设施+补足短板:校园体育有基础

“传球要注意看人,下底传中,带头过人要快……”这是夏县裴介中心校裴介小学一堂体育课的场景,孩子们在崭新的球场上快乐地奔跑,享受足球的快乐。为进一步提升办学质量、完善校园基础设施,一年来,裴介小学在多方的支持下,对校园体育设施进行了提质和改善,原来的水泥操场成了现代化的绿茵场,深受学生的喜爱。

走进操场,只见阳光照耀着绿色的操场,学生们有的在上体育课,有的在进行足球训练,有的在操场上游戏玩乐,整个操场一派生机勃勃的氛围。据了解,该校操场的改善为学生们提供一个美丽、舒适的活动空间,扩建后的运动场不仅提升了学校的硬件设施水平,更为学生们提供了更加安全、专业的运动环境,激发学生对体育运动的热爱,提升运动体验,让学生享受运动乐趣、收获健康快乐成长。

为了给学生提供更好的体育活动环境,今年以来,地处山区的垣曲县移民初中对校园体育设施开始进行升级和改善,对足球场的夜间照明设备进行了升级和改造,并配齐配全足球训练和活动的日常器材;对学校的篮球场铺设了防滑涂层,增设防撞垫,添置智能体能测试设备,保障运动的舒适和安全。同时,改造闲置场地为乒乓球、羽毛球训练馆,为学生体育锻炼增添更多场所。

“校园体育设施的改善和提质,受到了学生们的欢迎,保障了体育课的质量,为学校体育夯实了基础。”垣曲移民初中副校长武晓东说。

为了保障课间活动和体育课的质量,今年以来,我市各学校积极加强校园体育设施建设,对原有设施设备提升改造,补足短板,优化条件,提升了校园体育硬件建设,为校园体育发展打下了坚实的基础。

同时,为了保障体育工作落实落细,市教育局要求,各县(市、区)教体局要加大投入力度,强化体育工作条件保障。要对照《中小学校体育场地器材配备标准》要求,加强场地器材保障,将所需建设、改造、配备经费纳入年度预算,确保条件达标。新建学校要严格按照建设标准配备体育场地,配足配齐各项体育设施设备器材。要积极挖潜扩容,灵活组合编排,充分利用校内“金边银角”等空间资源,建设“微操场”“微球场”,增加体育运动空间供给。运动场地面积不足的,要结合学校实际,在确保安全的前提下,积极拓展综合活动空间,多样化设置运动项目、配备适合的运动器材,保障体育活动场地需求。鼓励通过走班选课、优化体育课编排等方式,错时高效利用学校体育教学场地,提高场地利用率。

加强师资+以赛促练:以体育人有未来

在教育教学中,师资是每个学校绕不开的难题。体育活动要开展,体育运动要有专业训练,但是面对师资力量短缺的情况,怎么办?针对这个问题,各学校积极想办法,从学校实际出发,加强教师培训,提高师资力量,为教育教学服务。

稷山县稷王小学积极开展师资培训和学习,增强教师的专业素养,提高体育教师的专业知识。近年来,该校配足配齐足球、跳绳专任教师,并通过“走出去,请进来”提升体育教师专业素质,为体育课程和体育活动打下了坚实的基础。

垣曲县移民初中加强师资力量建设,补齐补全体育教师人数,加强体育教师队伍建设,提升体育教师专业知识水平。同时,外聘一些专业教练,对学校教师进行课堂实操培训和指导,并要求所有体育教师全员参加国家级专项培训,提高体育教学质量。

对于师资力量建设,市教育局要求,各县(市、区)加大培养力度、优化补充机制、统筹资源配置,切实配齐配强中小学体育教师,可以与高校加强工作沟通,组织开展体育志愿服务活动或结对帮扶活动;可以通过购买体育专项技术人才服务、返聘优秀退休体育教师、引进优秀退役运动员和教练员等多种途径,解决体育师资不足问题。有条件的学校也可按照规定,引入体育类培训机构参与学校课后服务。要加强师资培训,为体育教师提供持续的专业培训与学习机会,鼓励体育教师积极参与基本功竞赛,不断提升专业素养和教育教学水平。

从今年开始,我市教育系统将开展体育运动联赛,坚持以赛促练。市教育局要求各县(市、区)各校要深度挖掘体育赛事的育人价值,以市级赛事为牵引,制定各县(市、区)各校比赛计划,压实四级联赛体系,统筹做好市级赛事训练、选拔和参赛工作,推动“以赛促教、以赛促练、以赛促学”教学改革。各县(市、区)每年将举办不少于5项单项体育赛事和综合运动会。各学校每学期至少举办1次全员参与的综合性运动会,积极扩大足球、篮球等集体项目的覆盖面,广泛开展班级联赛、年级体育竞赛,加强政策和经费支持,落实“教会、勤练、常赛”要求,全面提升学生身体素质。

同时,对于体育活动的开展,市教育局要求各地要加强家校合作,让广大家长也参与到家校共育中来。各学校要充分利用各类平台,广泛宣传学生体育锻炼的重要性,培养学生正确的健康理念、参加体育活动的兴趣和习惯,多种形式展示学生体育活动成果,引导学生从“要我动”转变为“我要动”,鼓励学生勇于超越自我,激发参加体育锻炼和竞赛活动的热情。充分发挥家校社作用,组织家长与学生参与体育活动,凝聚起关心、关注和支持学校体育工作的强大合力。

记者手记:汗水挥洒操场,欢笑激扬校园。“身上有汗、眼里有光、脚下有力”,这是孩子们应该有的样子,也是运城教育以体育人的精彩呈现。在未来的发展中,我市将在青少年体育赛事体系上发力,完善市县校三级体育赛事体系,每个学校将结合实际开展不少于2个项目的校内联赛,推动实现人人有项目,班班有活动,校校有特色,周周有比赛。在完善体育赛事体系建设的同时,还将加强后备人才基地建设,积极开展体育后备人才基地、体育运动项目传统特色学校创建,建立奖补机制,推动“体教融合”结出更多硕果,让更多学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、磨炼意志。让每个孩子在与运动的深度交融中,“遇”见成长,自信地拥抱属于他们的无限未来。

记者 李宏伟

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。